一つ目の白亜➤ 白亜の犬吠埼灯台

|

|

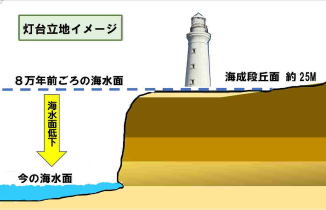

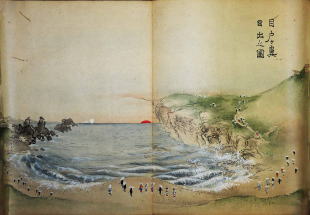

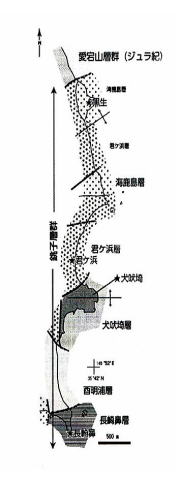

左図は灯台と海成段丘のイメージ図です |

| ◇ |

犬吠埼の台地は海成段丘です。段丘面は8万前年頃まで海の底でした。

7-6 万年前頃をピークに海面が低下し犬吠埼は陸となりました。

その後隆起し現在のような標高が約25mの段丘面となりました。 |

|

|

| ◇ |

銚子は太平洋に突き出た東端の地ですが北海道の納沙布岬には及びません。

ですが、銚子半島の東海岸は離島や山を除くと、「日本一早い初日の出」を見ることができる場所です。 |

| ◇ |

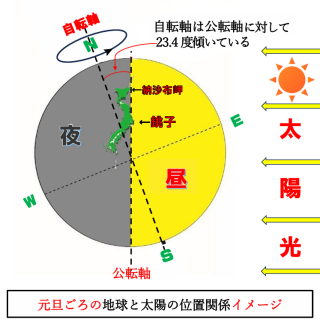

なぜでしょう:地軸が約23.4度傾いていることによります(左図) |

| ◇ |

年末年始のこの時期は銚子が一番早い日の出になります。 |

| ◇ |

犬吠埼や君ケ浜、地球が丸く見える展望館は大勢の人々で賑います |

|

~不思議いっぱいが魅力いっぱいの銚子です~

|

| ◇ |

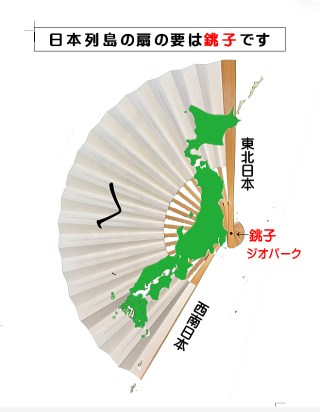

銚子ジオパークは逆”く”の字の日本列島の尖がりに位置します。 |

| ◇ |

大陸の縁が割れ2本の陸地が観音開き状に開き、日本海ができ日本列島ができたと言われます。それらの謎を解く鍵が銚子に隠れているかも知れません。 |

| 海流が人・物・文化を運びました |

| ◇ |

銚子沖は黒潮と親潮がぶつかり合い、流れを東に変える場所です。 銚子沖から三陸沖まで海域は栄養源豊富な好漁場になっています。

銚子は水揚げ量、連続一位を13年間続けられた要因の一つです。昨年度は一位の座を釧路に譲っています。黒潮の蛇行も一因でしょうか?

|

| ◇ |

銚子は西南の紀州や東北の小名浜・気仙沼などと繋がりが深く、漁業だけでなく文化的にも影響を与えあっています。 |

| ◇ |

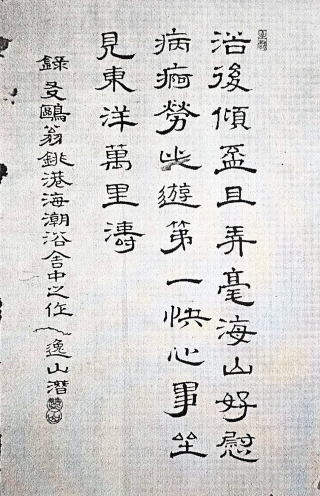

伊能忠敬の銚子測量(1801年):扇の要の銚子からの富士山の方位測量は重要な意味を持っていました。(当時の測量方法においては)

忠敬の測量日記からも東北沿岸と、紀州などとの繋がりの深さが窺える記述が多くあります。

HP管理人 |

|

|

義経伝説

銚子市内には多くの義経伝説が残っています |

| ◇ |

伝説によると義経一行は銚子の犬若から船出しました。その際、愛犬若丸を置き去りにしました。若丸は7日7晩泣き続け8日目の朝、大きな「犬岩」になったといわれています。その泣き声が犬吠埼まで聞こえたことから「犬吠」と云われています。

|

|

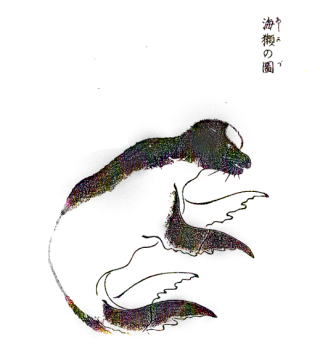

| アシカの泣き声説 |

| ◇ |

当時、息していたアシカの鳴き声や様子が犬によく似ていたから。 |

| ◇ |

赤松宗旦の利根川図志巻6の海鹿島の記述にも「数百のあしかが重なり合い、上になり下になりくるい遊ぶさま犬の子の乳を争うが如し」とある。 |

|

| アイヌ語説 |

| ◇ |

アイヌ語で「海難事故が多いところ」の意味から。 |

|

| 地名研究家の説 |

| ◇ |

地名研究家の説:犬吠埼の地名由来は「オニ」が「イヌ」に、「ホウ」が「ボウ」に訛ったもの。「鬼:オニ」は険しく猛々しい意味。「ホウ ボウ」は「ほうける」とか「ぼぼける」の意味の「崩」で、崩壊地形をあらわします。険しく崩れやすい断崖絶壁という意味の「鬼崩 オニホウ」が「犬崩 イヌホウ⇒イヌボウ」になり、犬は吠えるので「犬吠」と表記して誕生したと。犬若の地名「イヌワカ」は「オニワカ」の転訛したもの「ワカ」は「崩:ホケ ハケ ワケ」が訛った。 |

|

大型船の海難事故例 |

| ① |

金源盛号 唐船(船長26間、乗員88人)犬吠埼沖で遭難。 |

| ② |

美香保丸(慶應4年8月榎本武揚率いる8軍艦船の一つ)黒生沖遭難。

13名死亡。 |

| ③ |

神龍丸1868年9月榎本討伐後の帰路、黒生沖で難破遭難。

乗り組員の龍野藩士専八は静養先の吉野家で淡路まんと知り合い生まれたのが国木田独歩です。 |

|

|

| ◇ |

地名では「崎」が多く灯台は「埼」が一般的です。

灯台は海軍水路部が「埼」を採用したことによります。旧陸軍の流れをくむ国土地理院は「崎」を採用したので地名は「崎』が多い。因みに伊能図では「犬吠崎」と書かれています。同時代に書かれた史料には犬吠崎、犬吠岬と並んで石切の鼻などと記されています。筆者も意識して見てきましたが灯台建設以前に書かれた史料に犬吠「埼」と書かれたものを見ていません。

(今は灯台名も地名も「埼」で統一されています)。

伊能図を参考にした明治初期の陸軍による迅速測図では地名は伊能図と同し犬吠「崎」になっています。 |

| ◇ |

旧海軍水路部は海洋に突出した陸地の突端部を示す「埼」を採用しました。

灯台名や海図では例外があるものの「埼」なっています。

戦後、国土地理院は旧陸軍測量部を海上保安庁水路部は旧海軍水路部を継承しました。

参考:昭和35年に海上保安庁水路部と国土地理院が地名等の統一に関する連絡協議会をもったが双方とも譲らず現在に至る(今はどちらも国土交通省) |

| ◇ |

HP管理人の推測:銚子の場合、犬吠埼灯台の存在が大きく、地名もいつの間にか「埼」になったと思われます。灯台建設以前は地名として「崎」が使われていますが灯台建設以前に「埼」が使われた資料は見ていません。「埼」の使用例がありましたらご連絡下さい。

|

|

|

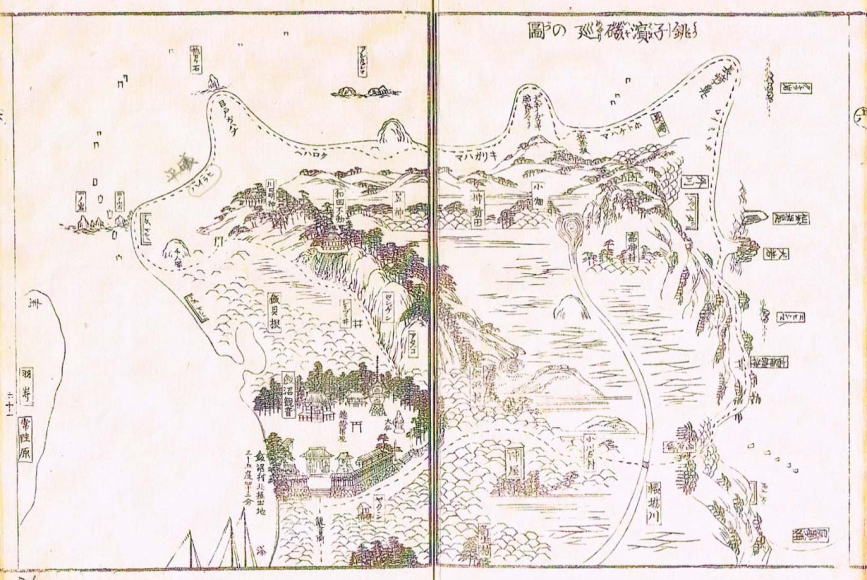

| 香取・鹿島神宮、息栖神社の3社詣で&銚子磯めぐり |

| ◇ |

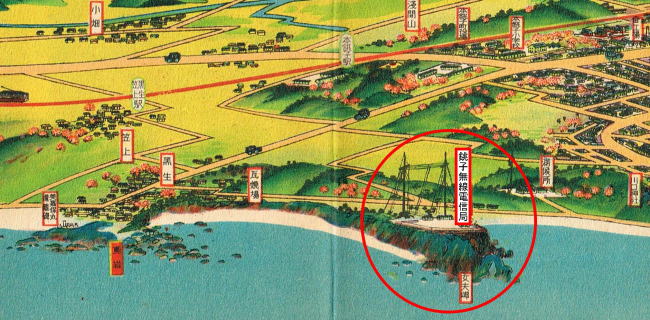

幕末から明治・大正・昭和初期までは:利根川の水運利用した香取・鹿島・息栖の3社詣で、そして足を延ばして銚子磯巡り観光するのが定番でした。 |

| ◇ |

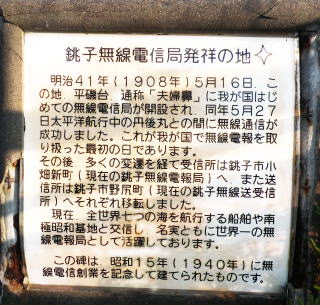

磯巡りのコース:飯沼観音発➤和田不動➤千人塚➤夫婦ケ鼻➤黒生➤海鹿島➤君ガ浜➤犬吠➤長崎➤外川浦➤屏風ケ浦➤飯沼観音着。 |

| ◇ |

松岸や本城には遊郭があり、今宮には芝居小屋がありました。 |

|

|

| ◇ |

昔、犬吠﨑は石切り場として知られた観光名所でした。今は銚子で最もメジャーな観光地として1年を通して賑わっています。特に年末年始は 日本一早い初日の出 を見る人々で埋め尽くされます。 |

| ◇ |

5月ごろからは磯遊びなど家族ずれの観光客でにぎあいます。また、銚子ジオパークに指定されて13年目を迎え、これを目的としたお客さまも増えています。 |

|

|

国の重要文化財(2020年指定)、近代産業遺産

|

| ◇ |

犬吠埼灯台は幕府の江戸条約や大坂条約での灯台ではありません。北太平洋航路の最初の灯台として建てられました。当時、北太平洋の米国捕鯨は世界一で、主に鯨油は燈明などに用いられました。しかし、犬吠埼灯台点灯2年後の明治9年、捕鯨船団の大海難事故があり捕鯨は大打撃を受けました。後に、石油などが安価に出回るようになると欧米は捕鯨から撤退すます。当初の犬吠埼灯台は米国の捕鯨船団に大いに役立ったと推測されます。 |

| ◇ |

明治政府の招聘で来日したイギリス人リチャード・ヘンリー・ブラントンの設計・監督のもと明治5年着工、明治7年11月15日完成しました。 |

| 犬吠埼灯台は全国に5基ある一等灯台一つ |

犬吠埼灯台(銚子)、経ヶ岬灯台(京丹後)、室戸岬灯台(室戸)

出雲日御碕灯台(出雲)、角島灯台(下関)の5灯台です。 |

| ◇ |

犬吠埼灯台の高さ:地上から頂部まで、31m、平均水面から投火まで52m 光達距離:19.5 海里(約35 km)、15秒に1回閃光を放す。 |

| ◇ |

犬吠埼灯台は二重円筒の構造で国産煉瓦19万3千枚を使用し、99段の螺旋階段があり、さらに梯子をのぼるとバルコニーに出られます。 |

| ◇ |

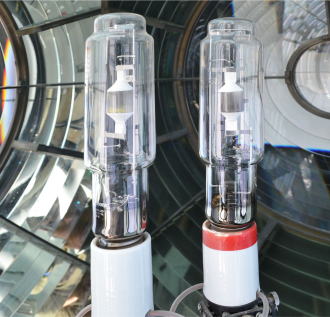

レンズの大きさは:一番大きい一等灯台のレンズです。

写真②レンズは建設当初のフランス製8面閃光レンズ。

現在は国産一等4面レンズ、総重量は13tもあります。

灯台資料館:国産初の一等レンズ(直径3.03m)があり大きさに圧倒されます |

| ◇ |

光源の強さ:110万カンデラ、(1カンデラは1燭とほぼ同じ)写真④

光達距離:19、5海里(約35km)、15秒に1回閃光を放ちます。

光源は当初、石油を使用(写真⑤)。

大正12年より電気になり、現在はメタハライド電球400wを使用している。

最近はLEDに変わりつつあります。 |

|

国の重要文化財(2020年指定)、近代産業遺産

|

| ◇ |

この海域は霧が発生しやすい場所です。

灯台の位置を霧笛で知らせるため、霧笛舎が作られました。

|

| ◇ |

1910年に竣工した鉄造建物で創業間もない八幡製鉄所(現・日本製鉄)製の鋼板を使用しました。

国産初の鋼板を使用した現存最古の建造物です。 |

| ◇ |

灯台と共に国の登録文化財、近代産業遺産になっています。霧笛舎は平成20年(2008)3月に運用を終了しました。 |

|

東映オープニングのシーン画像:「荒磯の波」ご存じですか

Q:撮影場所を探して見てください。

画像はイメージです |

A:この画像は灯台向かって右側の台地から撮ったものです。

実際に使用された画像は台地の下の磯から撮っています。

崖下の礒には危険防止のため立ち入りできません。 |

Q:このデザインに見覚えありますか

A:三越の包装紙。デザインを手がけたのは、猪熊弦一郎画伯。

デザインは犬吠埼散策中、海岸で波に洗われる石を見て、

「波にも負けずに頑固で強く」をテーマに考えたという 。

包装紙のデザインを依頼し作品を受け取つたのは

当時、三越宣伝部の社員

アンパンマンの作者:やなせたかし さんです。 |

|

|

| ◇ |

銚子石は恐竜時代に堆積した砂岩です。 犬吠埼灯台は:白亜紀の地層の上に白亜の灯台が建ってます(2つの白亜)

江戸時代、銚子石は舟運で運ばれ粗研ぎ砥石(海上砥)と呼ばれ、

紀州石と並んで大きなシェアを誇りました。 |

| ◇ |

砥石以外の用途:

軟らかい岩質なので加工が容易、地元周辺では石垣、土台、石畳、石壁、石蔵、敷石、石仏や鳥居など多くに利用されてきました |

| ◇ |

ハチの巣状風化(写真⑬):銚子石は風化に弱く、蜂の巣状に発達した無数の穴が特徴です。 塩分による風化作用でボロボロになった銚子石を市内で見かけます。 |

| ◇ |

江戸時代、犬吠埼は石切場として有名で「石切の鼻」と呼ばれていました。 |

|

| ◇ |

灯台下の馬糞池は犬吠埼の石切場跡です。写真8

伝説では「義経一行の馬が脱糞した場所」とされていますが、石材運搬の馬を係留したから付いた名前でしょうか(管理人の推測)

|

|

| ◇ |

犬吠埼の採石事業を中止したのは川村市長(1940年ごろ)。観光の象徴でもある犬吠埼が採石により破壊されることを危惧した市長が業者に採石を中止させました(現在は石切は行われていません) |

|

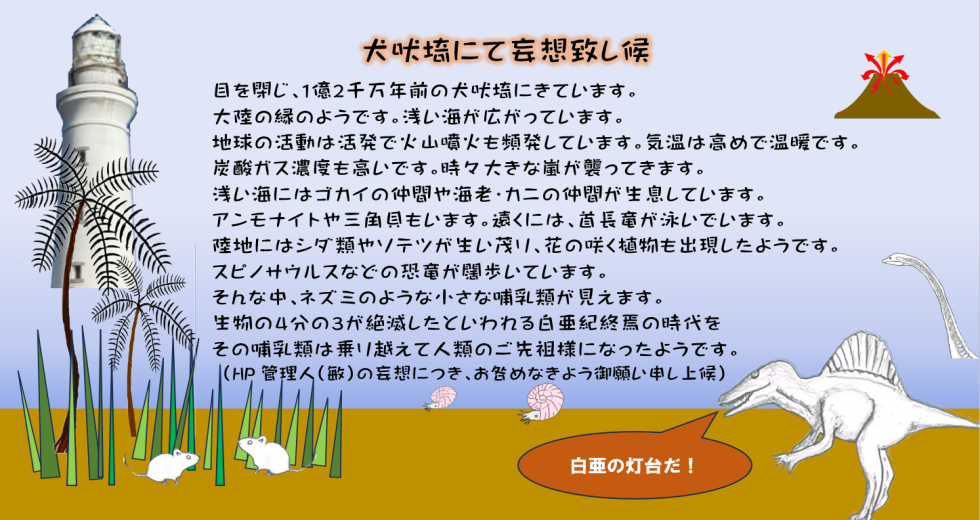

| 二つ目の白亜➤犬吠埼は白亜紀地層 |

国の天然記念物の碑 (写真⑧)

| |

| ◇ |

犬吠埼の灯台下の海岸は1億2千万年前の恐竜が住んでいた時代(白亜紀前期)の地層です。もしかしたら恐竜の化石を発見できるかもしれません。 |

| ◇ |

この時代は地球内部の活動が活発であった時代で、現在より温暖で海水準が上昇していたと云われています。 |

| ◇ |

犬吠埼の浅い海での堆積物は国の天然記念物に指定されています。

アンモナイト、トリゴニア、コハク、シダ、ソテツ、花粉などの化石や生痕化石が見つかっています。(平成14年3月19日、国の天然記念物に指定されました)写真⑨

|

|

| ◇ |

鬼の洗濯岩:洗濯板のような地層がみられます。厚く白い所は砂が固まった砂岩。薄く黒ぽい層が泥岩層です。砂岩泥岩互層といい中生代白亜紀前期の銚子層群の堆積構造の一つです。写真⑩

平常時は主に陸からの泥が、嵐のさいは砂がもたらされます。結果、互層ができます。浅い所では砂の方が厚く、深い所では泥が厚く堆積します。結果、堆積した水深により砂岩と泥岩の厚さが違います。

泥岩層は砂岩層に比して浸食されやすいので凹状になります。

砂岩層と泥岩層の厚さの違いが岬や浦をつくります。 |

|

| ◇ |

暴風時の海面で発生する波が海底面に作用し写真のように当時の海底の様子を現在に残しています。写真⑪ |

|

| ◇ |

水流による砂の移動痕の上に泥が堆積し保存されたもので蓮根(リップルマーク)とよばれます(写真⑫).犬吠埼で観察されるものは、嵐が徐々に治まる過程で、砂の上にできたものだと考えれています。 |

|

| ◇ |

風化作用で岩石の表面が蜂の巣のように穴があくこと。犬吠灯台下の海岸には多数の蜂の巣状風化がみられます。 写真⑬ |

|

| ◇ |

生痕化石(せいこんかせき)とは、生物そのものではなく、生物の生活の証拠の痕跡が地層中に残されたもの言います。足跡や這い跡、せん孔、食事の跡、うんこなどの排泄物の化石などです。 |

| ◇ |

犬吠埼灯台下には生物の活動を留めた生痕化石が多くあります 。

エビやカニの仲間の巣やゴカイの這い回り跡があります。当時ここが浅い海であったことの証拠です。 |

|

| ◇ |

写真⑭画像で丸くいくつも並んだ塊がノジュール(nodule)です( 小さな塊の意)。堆積岩中の珪酸や炭酸塩が化石 や砂粒を核として化学的な凝集を受けて形成された塊です。まわりの母岩より固く、球状になる場合が多く、割ると化石が入っていることがあります。 |

|

| ◇ |

海岸は風が強い、崖地は土壌も少なく植物にとって厳しい条件です。そんな環境に適応した植物が生育しています。イソギク(写真⑯)やハチジョウススキなど黒潮により分布域を広げた植物もあります。黒潮の日本の最終地点は銚子です。イソギク・ハチジョウススキなどは北限植物といわれています。 |

|

|