|

| 利根川河口は日本三大難所の一つでした |

|

|

◇千人塚は海難事故で亡くなった方々を祀っている場所です(写真②)。

◇利根川河口は狭く、とりわけ銚子側は岩礁が多く茨城県側は砂が堆積した浅瀬でした。 更に干満の差や利根川の流れ、風や波など、銚子の河口(川口)は日本3大難所の一つといわれていました。

「阿波の鳴門か銚子の川口、伊良湖度合が恐ろしや」と歌われました。 |

|

◇1857年赤松宗旦の利根川図志や江戸中期の絵図では浅瀬と岩礁を避けるように「一之島と二之島の間50~60間の間を通った」と書かれています。

(広い利根川河口のほんの100m幅をおもに航行していたことになります)

◇1801年伊能忠敬は銚子半島を測量しています。伊能大図には茨城県側に大きな浅瀬らしきものを、銚子側に多くの岩礁を描いています。

◇銚子には「銚子の川口てんでんしのぎ」という言葉があります。これは自分の舟は自分で守れ他人の舟には構っていられないという意味です。

◇東北三陸にも「津波てんでんこ」という言葉があります。銚子の「てんでんしのぎ」と同趣旨です。銚子と東北は水運によるつながりが推測できます。 |

| |

|

◇利根川河口の銚子側に存在する岩礁は2000万年前の溶岩です(写真①、②参照)。

◇現在の銚子は火山活動がある場所から大きく離れています。

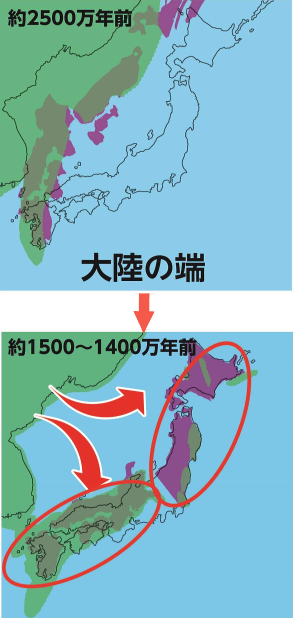

◇図②を見てください。日本列島は2500万年前ごろ大陸の縁にありました(図②上)。それから時間を経て大陸の淵から2本の陸地が逆くの字に開き日本海が形成され拡大されていきます(図②下)。銚子はその逆くの字のとんがりに位置しています。

◇日本海が拡大していく時代は、列島の下部では下からの対流が起こり高温となっていたと考えられています。そのため、火山活動が活発な時代でした。そのころのマグマが噴出し、冷え固まってできた岩石が現在の銚子の東海岸(川口・黒生・長崎)にある岩礁です。

|

| |

|

◇利根川河口にあった岩礁は航路の邪魔物でしたが、昭和40年代、港湾工事により除去されました。その際、その一部が近くの岩石公園に移築整備されました。

◇昭45年、新航路(手前)が完成すると海難事故は大きく減っています。

◇写真①・図①の手前の水路が一の島方向から第1、,第2魚市場方面への新航路で、奥が利根川本流になります。写真③:遠方に銚子大橋が望めます。

◇第二卸売市場付近:この辺からの利根川に沈む夕日もとてもきれいです。図①参照

|

|

◇銚子港は沖合漁業・沿岸漁業の根拠地で8年連続漁獲量日本一です。

(27万5千トン:H28年度) |

|

①:銚子は太平洋に突き出た関東の東端の地で、黒潮が日本列島から離れる場所です。そのため暖かい黒潮と栄養塩に富んだ寒流「親潮」が混ざり合う混合水域の南端に当たります。この混合域は良い漁場で、さらに、太平洋に流れ出る日本最大級の利根川からも豊富な栄養が運ばれるため、魚のエサとなるプランクトンが多量に発生します。これが好漁場といわれる所以です。

②:銚子漁港は首都圏に近く、冷凍冷蔵施設が充実しているので回船が多いことがあげられます。地元の船は20%程度と云われています。 |

|

◇第1卸売場は東日本大震災で使用不可能になりました。平成27年3月 約23億円をかけて第1卸売場が完成しました。高度衛生管理型市場(密閉型)とよばれ、外部から隔離されていて、市場内部の見学は見学者通路のみとなっています。

|

|

|

近海の生マグロ(本マグロ、メバチ、ビンチョー等) カジキ(マカジキ、

メカジキ等)です。 写真⑤、⑥参照

|

|

イワシ、サバ、サンマ、カツオ、などを主に、タイ、ヤリイカ、メヒカリ、

ホウボウ、カレイ、アンコウ、ヒラメ、キンメなど200種を扱っています。

銚子漁港には四季折々の魚が水揚げされています。写真⑦、⑧参照 |

| |

|

|

| |

写真⑩:川口神社は漁業の守り神で、創建は寛和2年(986年)と言われています。

写真⑨:川口神社の長い参道沿いには吉田松陰(写真⑪)や宮内君浦(写真⑫)などの大きな碑があります。

◇参道中腹より雄大な利根川を望むことができます。 この参道は毎年旧暦6月15日に大潮祭りの際、神輿が海に向かって担ぎ降りられるよう、参道の階段低く長くし道幅は広くつくられています。神輿は川口神社(午前6時30分頃)を出て、ウオッセ、東銀座、銚港神社、第1市場、浜通り、第2市場を経由して練り歩きます。

◇銚子大漁節には川口神社も盛り込まれています。(九つとせ、この浦守川口の明神ご利益表せる、この大漁船)と。鳴り物「はね太鼓」は国内外で演奏されています。 |

|

|

◇晴明のはかりごとによって、晴明が死んだと悲観した延命姫は屏風ヶ浦の崖から海に身を投げました。姫の歯と櫛だけが現在の銚子市川口に流れ着いたといわれています。この歯と櫛を丘に埋めて延命姫の霊を祀り、「歯櫛明神(はくしみょうじん)」と称していましたが、いつしか「白紙明神」と呼ばれるようになり、明治3年に現在の「川口神社」と改称したとのことです。

◇この伝承から櫛や鏡を奉納して祈願すると美人になるとか、神社が頒布する「白粉」をつけるとアザが消えるといった言い伝えが今に続いています。 |

|

|

|

◇吉田 松陰(よしだ しょういん):文政13年8月4日(1830)~安政6年10月27日(1859/11/21) 長州藩の武士、思想家、教育者。山鹿流兵学師範。私塾「松下村塾」で明治維新で重要な働きをする多くの若者に思想的影響を与えました。

◇嘉永4年(1851年)藩の許可なく東北視察を敢行したため御家人召放となりました。銚子へ来たのはこの時です。

◇安政元年(1854年)ペリーが和親条約締結のため再航した時、密航を企て失敗して入獄となりました。 |

|

◇松陰は嘉永4年12月14日、東北地方視察の旅に出た際、銚子を訪れました。松陰は水戸で藤田東湖らに会い、潮来の宮本茶村家を訪れた後、利根川を下り

1月8日松岸に宿泊し、銚子港まで視察しています。その様子が『東北遊日記』に記されています。

◇川口神社をおとずれた松陰はここからの眺めから地形などを読み、海防の必要性を痛感しています。

◇松陰は銚子について、戸数多く繁盛しており店間甚だ江戸のよう。 東北と常陸・江戸を結ぶ中継港として賑合う銚子港の様子を詠う一方、外国船に対し守備が弱く地の利に恃むしかないことを憂いています。

また、吉田松陰は銚子港と題する漢詩を作っています。

◇商船は幾艘も連なり停泊している(松陰は銚子港を商港とみている)。

春風に乗って管弦の音が聞こえ 白壁の妓楼が城郭の様(松岸などの遊郭)。

潮は近づいたり遠ざかったりし砕けて霧を発している(銚子は霧が発生しやすいことを認識している)。

◇満州族の清朝(中国)の事をそれとなく聞くが安逸を貪っていると他国に侵略されるだろう 心配症の者が要らぬ心配するのは已むを得ないのか、否そんな事はない。辺境の敵を防ぐ対策が何もなされていないではないか。

(外国に対して無防備で、のんびりしていると植民地になってしまうと心配している)

|

|

写真⑫:宮内君浦は潮来の漢学者宮本茶村の弟子で、吉川3兄弟の次男です。新生村の神主で平田篤胤の門人宮内嘉長家に婿入りしました。君浦は漢学であり銚子港沿革史などを執筆しています。また、銚子市新生に守学塾を再興しました。名主として郷村経営にもあたりました。川口神社の神主も務めたといいます。

また、大日本国語辞典の著者松井寛治は君浦の次男です。 |

|

| ◇吉田松陰は銚子を訪れる前日、潮来の宮本茶村宅に泊まっています。君浦は茶村の弟子で茶村の双硯堂詩集に関わるなど師弟関係が深い。松陰先生の銚子での案内役として学者で銚子をよく知る君浦を紹介したことは十分に推測できる。とすれば短期間の調査で当時の銚子の実状を書き留めていることも納得できる。(HP管理人の感想) |

| |